← Retour au voyage : Londres octobre ’25

🎭 « Entertaining Mr Sloane » (Young Vic)

Après cette longue diatribe sur l’évolution du South Bank, nous voici donc au Young Vic. C’est sans doute l’un des théâtres les plus singuliers de Londres. Dès qu’on entre dans le hall du Young Vic, on sent que rien n’y est figé. Le béton brut, les structures apparentes, le bar en plein milieu, les spectateurs qui discutent autour d’un café avant la représentation: tout évoque une maison ouverte plutôt qu’un temple sacré du théâtre – comme peut l’être un peu l’Old Vic… Il y a ici un vrai côté kaberdoech… On est beaucoup plus proche du Menier Chocolate Factory, pour l’ambiance du moins. C’est un endroit où les frontières entre artistes et public s’effacent. L’esprit du lieu reste fidèle à celui voulu par Frank Dunlop, son fondateur en 1970: un espace expérimental, abordable et collectif.

Mais attention, on n’est pas que dans de la créa contemporaine axée sur la forme comme les 3/4 de nos théâtres en CFWB. C’est le genre de théâtre où une pièce d’Ibsen peut devenir une immersion contemporaine où les spectateurs se retrouvent parfois au centre de l’action.

La salle – je sais il y en a trois mais 2 sont des « laboratoires » – peut changer de configuration d’un spectacle à l’autre: plateau circulaire, bi-frontal, en arène, frontal classique. On peut y avoir des scénographies très épurées ou ultra immersives. La salle est vraiment modulable…

On ne sait jamais vraiment où on va s’asseoir ni comment on va voir – et c’est tout le plaisir du Young Vic. L’espace lui-même semble dire: «Viens, on va essayer quelque chose ensemble.»

Dès qu’on entre dans la salle de Entertaining Mr Sloane, on est dans une atmosphère… Même si c’est tout simple, c’est très très beau.

Le programme – très bien fait comme toujours à Londres – met en appétit. La pièce que je viens voir est un « remake » d’une pièce à scandale écrite par Joe Orton dans les années ’60. Rien que pour lire cela, je suis content d’être à la terrasse du Young Vic à boire un café.

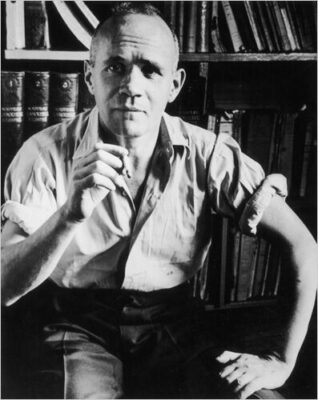

En 1963, Joe Orton (ci-contre) a 30 ans. Il vient tout juste de sortir de prison (pour avoir «détourné» des livres de bibliothèques publiques avec son compagnon Kenneth Halliwell) et cherche désespérément à percer comme auteur dramatique. Il écrit des pièces radiophoniques pour la BBC, mais elles sont systématiquement refusées : trop grinçantes, trop libres. C’est alors qu’il se lance dans Entertaining Mr Sloane.

Il l’écrit en quelques semaines, dans leur petit appartement d’Islington, et envoie le manuscrit à Peggy Ramsay, une célèbre agente théâtrale londonienne (et grande découvreuse de talents) dans la soixantaine.

Elle comprend immédiatement qu’elle tient une bombe: un texte où l’on ose rire d’un meurtre domestique, où le désir circule librement entre hommes et femmes – à une époque où tromper sa femme est un crime et l’homosexualité une maladie mentale – et où la grande morale britannique s’effondre.

Peggy Ramsay fait lire la pièce à Michael Codron, jeune producteur déjà connu pour avoir monté Look Back in Anger de John Osborne.

Codron adore la pièce… mais ne sait pas comment la vendre: Entertaining Mr Sloane mêle séduction homosexuelle, meurtre et comédie domestique, le tout dans un humour glaçant dénonçant les convenances de la bourgeoisie anglaise..

Et finalement, il ose: la pièce est programmée au New Arts Theatre de Londres, une petite salle connue pour son audace. C’est un lieu fascinant, presque mythologique dans l’histoire du théâtre londonien. Le Arts Theatre de Londres est par exemple le petit théâtre (350 places) où est né le musical Six, sur les six femmes d’Henry VIII et qui a conquis le monde entier. Mais Waiting for Godot (En attendant Godot) de Samuel Beckett y a aussi été créée pour la première fois en Angleterre dans une mise en scène par Peter Hall. Ce fut un choc monumental: le public sortait médusé, certains hilares, d’autres furieux. C’est là que Beckett a véritablement trouvé son public britannique. La création d’Entertaining Mr Sloane prolonge la lignée « post-Beckett », en injectant du désir et du cynisme dans l’absurde.

La pièce, il est vrai, est très « touchy » pour l’époque… Tout se déroule une maison isolée à la lisière d’une décharge, Kath, femme seule et fragile, accueille un jeune pensionnaire séduisant (aujourd’hui on dirait sexy): Mr Sloane. Charmant, poli, mais mystérieux, il attire aussitôt les regards: Kath y voit un amant possible, son frère Ed un compagnon (dans tous les sens du terme) idéal, et leur vieux père Kemp croit reconnaître en lui un criminel. Très vite, la cohabitation tourne au jeu de pouvoir: séduction, jalousie, chantage et meurtre s’entremêlent dans un huis clos à la fois hilarant et glaçant. La pièce dévoile la violence tapie sous la respectabilité et la perversion cachée derrière la morale.

La première a lieu le 6 mai 1964. Le metteur en scène est Patrick Dromgoole. Les rôles principaux sont tenus par:

- Madge Ryan (rôle de Kath): australienne installée à Londres, grande comédienne de caractère; elle a donné au rôle une sensualité à la fois comique et pathétique.

- Dudley Sutton (rôle de Mr Sloane): tout jeune acteur (à peine 30 ans), charismatique, ambigu, il incarne à la perfection le charme dangereux imaginé par Orton.

- Charles Lamb (rôle de Kemp (« DaDa »): vieux routier du théâtre britannique, figure tendre et grotesque à la fois.

- Peter Vaughan (rôle de Ed): d’une autorité glacée, il oppose à la vulgarité de Kath une rigidité toute victorienne – et un désir homosexuel inavoué.

Dès la première soirée, la salle oscille entre rires et malaise. Les critiques sont partagées: certains crient au scandale, d’autres à la révélation d’un nouveau talent, Joe Orton. Mais tous s’accordent sur une chose: on n’avait jamais vu cela sur une scène britannique.

Le spectacle a un succès de curiosité même s’il fait scandale. Il se joue au Arts Theatre quelques semaines, à guichets presque fermés, mais dans un cadre encore « club privé » (donc semi-confidentiel), ce qui interdit aux autorités toute censure. Quelques mois avant la création de Entertaining Mr Sloane, une réforme partielle du Theatres Act – depuis le Theatre Act de 1843, toutes les pièces jouées au Royaume-Uni devaient être approuvées par le Lord Chamberlain’s Office avant de pouvoir être jouées en public – et surtout une évolution jurisprudentielle ont réduit les pouvoirs du Lord Chamberlain. Désormais, les « private members clubs » (comme le Arts Theatre Club) pouvaient jouer des pièces sans aucune licence officielle, à condition que les spectateurs soient considérés comme membres privés et non comme public payant. C’est précisément grâce à ce statut de club privé que Entertaining Mr Sloane a pu être créée sans soumission préalable à la censure, malgré ses thèmes explosifs à l’époque: homosexualité implicite, meurtre, désir féminin actif, satire de la respectabilité.

Notons que quelques années plus tard, cette évolution culmine avec la suppression totale de la censure par le Theatres Act de 1968, directement inspiré par les scandales provoqués par Orton, Osborne et d’autres auteurs de la nouvelle vague dramatique. C’est dire à quel point Entertaining Mr Sloane est important dans l’histoire du théâtre anglais.

Le spectacle sera transféré quelques mois plus tard au Wyndham’s Theatre. L’accueil sera triomphal (328 représentations) et (presque) plus personne n’ose critiquer le jeune auteur qui devient le symbole du théâtre satirique. La succès de la pièce a été renforcé par le soutien de deux éminents écrivains :

- Terence Rattigan: le célèbre dramaturge a vu le spectacle au Arts Theatre et a investi 3.000£ pour assurer son transfert au Wyndham’s Theatre. Il l’a saluée comme «la première pièce la plus excitante et la plus stimulante que j’ai vue en 30 ans».

- Tennessee Williams: le dramaturge américain l’a qualifiée de pièce la plus drôle qu’il ait jamais vue.

Le Wyndham’s Theatre fait d’un auteur scandaleux un succès commercial: pour la première fois, un théâtre « de boulevard » accueille une comédie où le désir bisexuel et le meurtre cohabitent dans le rire. C’est le point de départ d’une courte mais fulgurante carrière (1964–1967), avant sa mort tragique, nous y reviendrons.

C’est bizarre car nous sommes plus de 60 ans après cette création et à plusieurs moments de la pièce, on a envie de dire: «Ah, ça on ne peut plus dire». Nous vivons à une époque où selon moi, certains sont en train de cadenasser la liberté de parole au nom de grands principes qui commencent tous par « Respect de … ». C’est précisément contre ce réflexe-là qu’Entertaining Mr Sloane surgit en 1964: une pièce qui ose rire de tout ce qu’on voulait alors protéger du rire – la morale, la famille, le sexe y compris homosexuel, le plaisir, la mort. Joe Orton démonte avec cruauté et humour les masques du « respect »: celui de la bienséance, du bon goût, de la vertu. Il montre combien ces valeurs, quand elles se raidissent, deviennent des instruments d’hypocrisie et d’oppression.

En son temps, Orton a choqué les défenseurs du « respect de la morale publique »; aujourd’hui, il rappellerait sans doute que la liberté artistique n’est jamais aussi fragile que lorsqu’elle se croit protégée par de beaux slogans. Comme il n’est plus là, le Young Vic a décidé de re-programmer ce texte.

Avançons nous dans la pièce et commençons par le teaser…

Première partie (45 minutes)

ACTE I – L’intrus séduisant

La pièce s’ouvre dans le salon délabré de Kath, une femme d’une quarantaine d’années, seule et un peu fantasque. Elle vit avec son père âgé, « DaDa » Kemp, dans une maison aux abords d’une décharge. Kath s’apprête à recevoir un nouveau pensionnaire: un jeune homme aux manières polies mais au regard fuyant, Mr Sloane. Il cherche un logement.

Elle lui propose une chambre dans la maison mais le ton, d’abord banal, vire vite à l’étrange. Kath oscille entre l’instinct maternel et le flirt maladroit: elle est très vite entreprenante avec lui. Elle confie qu’elle a eu un enfant hors mariage, que sa famille l’a forcée à abandonner, et qu’elle ne sait plus où diriger ses instincts maternels. Elle le touche, rit, s’excuse, recommence. Sloane, malin, comprend qu’il peut tirer avantage de cette affection ambiguë.

Pendant ce temps, DaDa, bourru et un peu paranoïaque, observe de loin le jeune homme. Kath présente Sloane à son père.

Mais DaDa se montre méfiant: il croit reconnaître en Sloane un homme impliqué, autrefois, dans un crime violent. Sloane nie évidemment ces accusations, mais la discussion dégénère et Kemp finit par lui planter une fourchette dans la jambe.

Kath gronde violemment son père et enlève le pantalon de Sloane pour lui panser la blessure.

C’est alors que survient Ed, le frère autoritaire de Kath, costume, rigueur, virilité affectée. Il semble être l’archétype de la bourgeoisie anglaise. Il sermonne sa sœur, lui parle de respectabilité. Mais, même s’il semble d’abord prudent face à Sloane, il ne tarde pas à laisser deviner, lui aussi, une attirance pour le jeune homme. L’homosexualité refoulée d’Ed constitue un sujet de discorde avec son père, qui refuse de lui adresser la parole.

Quoi qu’il en soit, la tension sexuelle devient palpable des deux côtés: la soeur et le frère, Kath et Ed, rivalisent pour la séduire – et le mot est trop faible – le même garçon.

L’acte se clôt sur une scène presque comique: Kath, feignant la pudeur, fait entrer Sloane dans sa chambre pour la nuit. Elle ferme la porte. On comprend qu’elle a franchi la ligne.

Seconde partie (1h20 minutes)

ACTE II – La manipulation et la mort

L’acte s’ouvre dans un déluge de musique assourdissante et d’éclairs stroboscopiques pendant trois minutes. Quelques semaines ont passé. Sloane vit désormais dans la maison, s’autorise toutes les libertés: il emprunte la voiture d’Ed pour faire des virées et s’en sert pour courtiser d’autres femmes. Kath continue de le choyer, devient de plus en plus possessive et justifie tous ses écarts. Elle lui annonce qu’elle est enceinte de lui, espérant le pousser à l’épouser. Quand Ed l’apprend, il est d’abord furieux, mais finit, lui aussi, par minimiser la faute : il croit Sloane quand celui-ci affirme que Kath s’est jetée sur lui et qu’il n’y est pour rien.

Ed veut transformer Sloane en homme respectable; il lui propose un emploi de chauffeur et de compagnon – proposition teintée d’une évidente ambiguïté sexuelle. Sloane accepte, espérant ainsi se débarrasser de Kath.

Chacun croit le posséder. Sloane, en réalité, joue les deux camps.

Le père, DaDa, fouille les papiers de Sloane, fou de soupçons. Quand il l’accuse ouvertement d’avoir tué son ancien patron, Sloane perd le contrôle: il le bat à mort avec une canne. Paniqué, Sloane cache le corps… et tente de manipuler Kath. Elle découvre l’horreur mais refuse d’y croire; elle préfère protéger son amant, par besoin de ne pas être abandonnée.

Ed, plus lucide, comprend ce qui s’est passé. Plutôt que d’aller à la police, il propose un «arrangement»: garder le silence si Sloane vit désormais avec lui et travaille pour lui – autrement dit, devenir sa possession. Kath, de son côté, exige qu’il reste avec elle.

Le meurtrier devient l’objet d’un chantage à double sens: il appartient désormais aux deux.

ACTE III – La compromission finale

L’acte final se déroule dans une atmosphère poisseuse: Kath et Ed ont trouvé un compromis sordide. Sloane passera six mois chez l’un, six mois chez l’autre. Ils signent presque un contrat moral sur la base du crime. Chacun prétend l’aimer, le sauver, le faire évoluer; en réalité, chacun veut le garder comme un trophée, un jouet, une preuve de pouvoir.

Sloane, pris au piège, tente de séduire Ed, puis supplie Kath, mais le filet se resserre. L’ironie finale: c’est lui, le manipulateur initial, qui devient manipulé. L’histoire se conclut sur un compromis aussi grotesque que glaçant: Sloane vivra alternativement avec Ed et avec Kath, dans une étrange garde partagée de l’assassin.

L’avis est unanime : ★★★★ The Guardian – ★★★★ The Telegraph – ★★★★ The Times – ★★★★ The Express

Et le mien est identique. Quelle pièce! Et quelle interprétation… Mais surtout, quelle pièce!

Le génie d’Orton réside dans le fait qu’il rit à gorge déployée de la morale publique. Sous couvert de « respectabilité », ses personnages dissimulent violence, mensonge et perversion. Ed prêche la vertu tout en convoitant le même homme que sa sœur. Kath rêve d’un foyer « normal » mais protège un meurtrier. En 1964, la pièce était une satire directe de la Grande-Bretagne post-victorienne, encore corsetée par la bienséance et la censure. Aujourd’hui, le parallèle me semble limpide: nous vivons à une époque où, au nom du « respect de… » tout, la parole et la création risquent à nouveau d’être corsetées. Orton rappelle que le « respect » peut devenir une arme de contrôle, un outil de conformisme, si on oublie qu’il faut aussi respecter la liberté de dire, de choquer, de rire.

Le meurtre de Kemp n’est pas puni: il est négocié. Les personnages transforment un crime en compromis – parce que la respectabilité vaut plus que la justice. « Mieux vaut cacher la saleté sous le tapis que salir la réputation. » Ce cynisme reste plus que jamais universel. De la politique à l’entreprise, Orton montre comment les individus préfèrent le silence et la transaction morale à la vérité.

On ne peut passer à côté du questionnement sur la sexualité. Orton écrit à une époque où l’homosexualité masculine est encore illégale au Royaume-Uni (la loi ne sera abrogée qu’en 1967, trois ans après la pièce). Ed, le frère, incarne ce refoulement: il impose la morale des convenances, mais ses désirs trahissent tout le contraire. Quant à Sloane, il brouille volontairement les lignes du genre et de la séduction : androgyne, opportuniste, libre. A l’heure où la fluidité des genres et des désirs est (à nouveau) débattue dans de nouveau pays – en ne parlant pas de ceux où elle l’est déjà – Entertaining Mr Sloane reste d’une modernité provocante. Orton y célèbre – sans morale ni victimisation – le chaos du désir humain non assumé.

Enfin, la pièce elle-même est un acte de liberté. En 1964, la censure du Lord Chamberlain vacille; Orton pousse la brèche à fond. Ce qu’il revendique, c’est le droit de rire de tout – même de ce qu’on juge « indécent ». A l’heure où la parole publique se censure d’elle-même, Orton rappelle que le théâtre n’est pas un sanctuaire moral, mais un lieu de transgression.

Merci à Joe Orton et au Young Vic.

Je n’avais jamais entendu parler de Joe Orton. Honte à moi. Dans tous les sites que je consulte, il est clairement dit qu’il s’agit d’un auteur qui a transformé le théâtre anglais qui m’est si cher.

Joe Orton (1933–1967) – L’enfant terrible du théâtre anglais

Des débuts modestes à la scène londonienne

Né en 1933 à Leicester, dans une famille ouvrière, John Kingsley Orton grandit dans une Angleterre encore marquée par la guerre 14-18 et la rigueur morale. Il se passionne très tôt pour le théâtre, bien qu’aucun milieu artistique ne l’entoure. Grâce à une bourse, il entre en 1951 à la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) à Londres, où il rencontre Kenneth Halliwell, un étudiant plus âgé et cultivé, qui deviendra à la fois son compagnon, son mentor et, tragiquement, son meurtrier.

Les deux hommes s’installent à Islington, vivent chichement et lisent tout ce qui leur passe sous la main. Frustrés par leur marginalité, ils commencent à écrire ensemble des romans, tous refusés. Leur goût de la provocation trouve alors une autre issue: ils découpent et réécrivent les jaquettes de livres empruntés dans les bibliothèques publiques, y insérant des textes absurdes ou érotiques. Découverts, ils sont condamnés en 1962 à six mois de prison pour « détérioration de biens publics ».

Orton dira plus tard que cette expérience l’a formé: il y découvre concrètement la violence du système, le ridicule de l’autorité et surtout, la comédie grotesque de la société anglaise.

Découverte d’un auteur différent, d’une voix unique

Comme nous l’avons vu, à sa sortie de prison, Orton décide d’écrire seul. En quelques mois, il trouve son ton: une comédie noire, cynique, brillante, où les institutions – famille, morale, religion, justice – sont tournées en dérision. Ce sera Entertaining Mr Sloane créée au Arts Theatre Club de Londres en 1964, théâtre privé qui échappe encore à la censure du Lord Chamberlain. Comme nous l’avons vu, le scandale est immédiat: sexualité ambiguë, violence domestique, hypocrisie familiale. Mais c’est aussi un succès critique et public: Orton devient en une saison le nouveau visage du théâtre britannique, aux côtés de Harold Pinter et John Osborne.

« Loot » (1965) – la farce funèbre

Loot (Le butin) fut la pièce la plus réussie d’Orton de son vivant – mais cela faillit bien ne jamais être le cas, et l’œuvre passa tout près de mettre fin à sa carrière de dramaturge.

C’était la première véritable tentative d’Orton dans le registre de la farce. Ce genre lui permettait de créer des personnages agissant sans le moindre égard pour la morale conventionnelle – un style qui allait devenir sa marque de fabrique et donner naissance à un nouveau terme littéraire: «ortonesque » [comme tel en anglais].

La pièce avait commencé comme l’histoire d’une infirmière qui assassine ses patients pour leur argent. Orton avait terminé le premier acte lorsqu’il fut présenté à Kenneth Williams, acteur de caractère et humoriste renommé. Le courant passa très bien entre eux, et Orton lui lança en partant: «Je travaille sur quelque chose en ce moment, je vais écrire pour toi.»

La pièce suit Hal et Dennis, deux amis inséparables, McLeavy, le père veuf de Hal, Fay, une infirmière meurtrière et vénale et l’inspecteur Truscott, psychopathe à souhait, accompagné de son adjoint, Meadows.

Truscott: « Vous n’avez donc jamais entendu parler de Truscott? L’homme qui a retrouvé le tueur de la fille sans bras ni jambes ? Ou bien ce scandale est-il d’avant votre époque?»

Après avoir braqué une banque, Hal et Dennis cachent l’argent dans le cercueil de la mère défunte de Hal -cadavre inclus. Mais leur plan tourne à la catastrophe quand l’inspecteur Truscott débarque, forçant les deux complices à dissimuler tour à tour le cercueil et le corps dans à peu près toute la maison de McLeavy. La pièce sombre alors dans une «farce noire d’anthologie», où le pouvoir et la situation échappent tour à tour à Hal et Dennis, Fay et Truscott.

Le rôle qu’il avait confié à Kenneth Williams était celui de l’inspecteur Truscott, un personnage secondaire au départ. Pour faire plaisir à Kenneth Williams, Orton étoffa considérablement son rôle dans le deuxième acte. Ce fut une grave erreur: la pièce en devint bancale. Fay, l’infirmière, passa de personnage principal à simple rôle de soutien, tandis que Truscott, de figure mineure, devint le centre du deuxième acte. Williams accepta le rôle, mais eut rapidement de sérieux doutes sur la pièce. Les répétitions furent difficiles et mirent en lumière les failles de l’écriture.

Loot fut créée au Cambridge Arts Theatre le 1er février 1965. Dans une lettre à Halliwell (son compagnon à la vie, je le rappelle), Orton se désespérait: «La pièce est un désastre.» Le Cambridge News publia une critique sans appel, la qualifiant de «très mauvaise pièce». Orton se lança alors dans une série de réécritures, si bien que la troupe vivait une sorte de schizophrénie artistique: ils répétaient les nouvelles versions l’après-midi et jouaient le texte original le soir. Williams, en désespoir de cause, se rabattit sur son arsenal habituel de grimaces et de voix pour tenter d’obtenir quelques rires – en vain. Le 16 février, Geraldine McEwan, qui jouait Fay, quitta la scène en larmes et dut être raccompagnée chez elle pour être calmée par des sédatifs.

Les comédiens eurent la possibilité de transférer la pièce à Londres – tous déclinèrent. Loot mourut d’une mort piteuse après 56 représentations et trois réécritures. Déprimés, Orton et Halliwell partirent se reposer au Maroc, pour leurs premières vacances à l’étranger, afin de se remettre de cette débâcle.

Le titre Loot (Le butin) avait été trouvé par Kenneth Halliwell, après qu’Orton l’avait d’abord intitulée Funeral Games (Jeux funèbres). Satire impitoyable de la religion, de la probité de la police et des convenances sociales face à la mort, la pièce suscita, comme nous l’avons vu, des réactions mitigées à sa création et reçut surtout des critiques négatives – dues en grande partie aux nombreuses réécritures et au mauvais choix de Kenneth Williams dans le rôle de Truscott.

Cependant, après ce terrible échec, Loot fut relancé avec succès l’année suivante, et ce dans deux productions distinctes.

La première fut mise en scène par Braham Murray, directeur artistique du Century Theatre, et présentée au New University Theatre de Manchester. Encouragé par le producteur Michael Codron – dont nous avons longuement parlé ci-dessus car il avait été associé à la fois à la production londonienne à succès de Entertaining Mr Sloane et à la production bien moins réussie de Loot donnée à Cambridge – Braham rencontra Joe Orton et accepta de tenter une nouvelle mise en scène, plus conforme au goût de l’auteur que la version originale. Il accepta également de restaurer une grande partie du texte original, censuré avant la première production. Lors d’une visite personnelle au bureau du Lord Chamberlain (le censeur officiel du théâtre britannique), il parvint à obtenir cette restauration. La pièce, ramenée de trois à deux actes par l’auteur durant les répétitions, mais désormais réintégrant la plupart des passages censurés à l’origine, fut créée au printemps 1966 à Manchester, avec Julian Chagrin dans le rôle de Truscott, Michael Elwyn et Peter Childs dans ceux de Hal et Dennis. Pour la première fois, Loot reçut des critiques favorables et fut transférée à Londres, avec une nouvelle mise en scène et une nouvelle distribution.

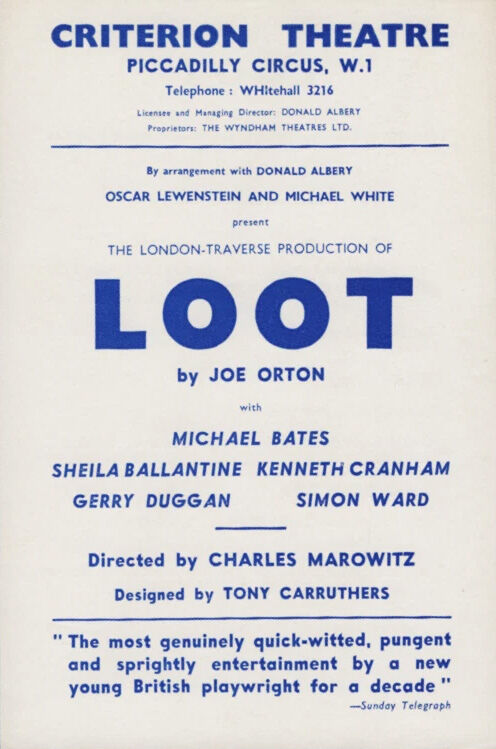

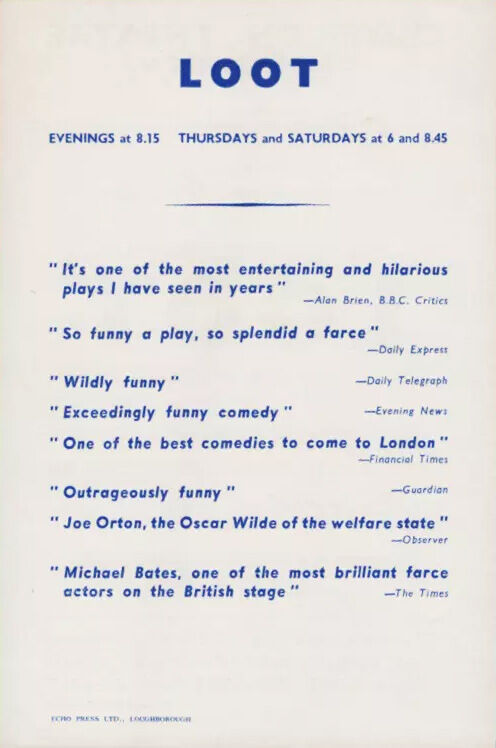

À Londres, la pièce fut présentée au Jeanette Cochrane Theatre à Holborn, où elle ouvrit le 27 septembre 1966, avec Gerry Duggan (McLeavy), Sheila Ballantine (Fay), Kenneth Cranham (Hal), Simon Ward (Dennis) et Michael Bates (Inspecteur Truscott). Elle était mise en scène par Charles Marowitz et scénographiée par Tony Carruthers.

Version au Jeanette Cochrane Theatre avec Michael Bates (Inspecteur Truscott)

et Sheila Ballantine (Fay)➞

La production fut ensuite transférée au Criterion Theatre en novembre 1966. Cette version révisée connut un succès retentissant.

« The Ruffian on the Stair » (1964 & 1966)

Écrite en 1963, The Ruffian on the Stair (Le Voyou dans l’escalier) fut diffusée pour la première fois par la BBC (radio) en 1964. La pièce fut montée pour la première fois sur scène en 1966 au Royal Court Theatre, dans une production sans décor. Une version réécrite fut présentée au même théâtre en 1967 dans un diptyque intitulé Crimes of Passion (Crimes passionnels).

La pièce met en scène trois personnages: Wilson, Mike et Joyce. Wilson s’impose dans l’appartement de Mike – un petit malfrat – et de Joyce, une ancienne prostituée. Mike a renversé le frère de Wilson avec sa camionnette et, pendant que Mike est dehors, Wilson terrorise Joyce, seule à la maison.

Wilson: Tu sais que je pourrais te tuer. Aussi facilement que ça.

Le point culminant de la pièce survient lorsque Wilson, accablé par le chagrin et avide de vengeance, pousse Mike à le tuer en prétendant coucher avec Joyce.

La BBC paya Orton seulement 65£ pour cette pièce radiophonique de 45 minutes. The Ruffian on the Stair contient déjà trois des ingrédients récurrents de l’œuvre future d’Orton: le meurtre, l’homosexualité et l’inceste. La version du Royal Court de 1966 diffère considérablement de celle édulcorée (ou censurée, comme on l’entend le mieux) produite par la BBC en 1963.

« J’interdis au Royal Court d’utiliser la version de The Ruffian on the Stair publiée dans le recueil des pièces radiophoniques de la BBC. Je ne veux absolument pas que cette version soit jouée, nulle part !! » – Joe Orton

« The Erpingham Camp » (1966)

Comme nous l’avons vu, après l’échec initial de Loot, Orton et Halliwell passèrent quelque temps à Tanger, où Orton finit par accepter et digérer l’échec initial de la pièce. À son retour de Tanger, Orton consacra une grande partie de l’année 1965 à l’écriture de The Erpingham Camp, une pièce télévisée pour Rediffusion TV, traitant d’une révolution dans un camp de vacances! The Erpingham Camp avait d’abord été conçu comme un projet de film destiné au réalisateur Lindsay Anderson, qui l’avait refusé. Libre adaptation de The Bacchaes (Les Bacchantes) d’Euripide, – c’est comique, c’est une autre adaptation de la même pièce que je vais voir ce soir au National – c’est la pièce la plus politique d’Orton, une attaque contre la religion organisée et toutes les institutions cherchant à contrôler et réprimer l’individualité et la spontanéité.

Au même moment, Entertaining Mr Sloane allait connaître une série de représentations à Broadway, et Orton dut se soumettre à une procédure tortueuse pour obtenir un visa lui permettant d’assister aux répétitions. Son casier judiciaire jouait contre lui, et sa demande fut d’abord refusée – exactement le genre de petite mesquinerie bureaucratique qu’Orton détestait.

En septembre, Orton se rendit à New York pour la production de Entertaining Mr Sloane à Broadway. Durant les previews, le bouche-à-oreille fonctionna si bien qu’au bout de deux semaines la pièce jouait à guichets fermés. Dans ses lettres à Halliwell, Orton laissait transparaître toute son excitation:

« Pense à moi mardi soir, et encore plus vers deux heures du matin mercredi. Ce serait vraiment dommage que les critiques la descendent. Elle est vraiment bonne. »

Hélas, la pièce fut éreintée par la critique de la première et ferma après seulement 13 représentations. Orton rentra abattu, et Ramsey estima que l’échec de Sloane à Broadway mettait également fin à tout espoir de relancer Loot comme production viable.

La version originale de The Erpingham Camp fut produite par Rediffusion TV en 1966. La pièce connaîtra sa première représentation sur scène en 1967 au Royal Court Theatre, dans un programme double intitulé Crimes of Passion.

Orton situe son de la tragédie grecque d’Euripide dans un camp de vacances britannique dirigé par Erpingham, un homme qui se considère comme un chef régnant sur un empire:

Erpingham : Ceci est mon royaume. C’est moi qui fais les lois

À l’image de Penthée dans Les Bacchantes, le pudibond Erpingham ne tolère pas les comportements tapageurs et soupçonne en permanence qu’une débauche sexuelle se trame autour de lui. Finalement, comme Penthée, il est renversé – non par une frénésie religieuse, mais par une juste indignation.

The Erpingham Camp permit à Orton de viser l’hypocrisie de ceux qui détiennent le pouvoir et répriment obsessionnellement toute forme d’expression individuelle. L’Église n’est pas épargnée non plus, notamment pour son rapport moribond à la vie.

« The Erpingham Camp est la meilleure pièce que j’aie vue jouée de moi jusqu’à présent. Si seulement Arthur Lowe jouait Erpingham, tout le monde en serait fou… » – Joe Orton

« What the Butler Saw » (1967): le sommet de l’irrévérence

En décembre 1966, Orton travaillait d’arrache-pied à l’écriture de ce qui allait devenir sa dernière et sa plus accomplie des pièces.

« J’ai travaillé toute la journée à What the Butler Saw. J’ai écrit une scène où Geraldine se déguise en infirmière indienne. Je l’ai coupée, pourtant, après avoir beaucoup ri… chaque fois que quelque chose me fait hurler de rire, c’est le signe certain qu’il faut le supprimer. » Joe Orton – 28 décembre 1966

Sur les conseils de Ramsey, Orton tenait désormais un journal, dans l’idée de le publier après sa mort. Six jours après avoir commencé à l’écrire, Orton reçut un appel de son beau-frère George lui annonçant la mort de sa mère, un événement qui ne remplit que quatre lignes dans son journal. Orton se rendit à Leicester pour les funérailles et, de retour à Londres, rapporta avec lui le dentier de sa mère, qu’il offrit aux comédiens de Loot.

« J’ai dit à Kenneth Cranham: “Tiens, je me suis dit que tu aimerais avoir les originaux.” Il a dit : “Quoi?” “Les dents”, ai-je répondu. “C’est évident que tu ne penses pas aux événements de la pièce en termes de réalité, si une chose pareille te trouble autant.” Simon Ward tremblait comme une gelée quand je les lui ai données. » Joe Orton – 4 janvier 1967

Un dentier apparaît d’ailleurs dans une scène marquante de Loot, quand on retire les dents de la bouche du cadavre de la mère de Hal et qu’il les fait claquer comme des castagnettes. Orton venait de leur offrir un moment «ortonien» bien réel.

Orton et Halliwell entreprirent leur troisième et dernier voyage à Tanger, de mai à juin 1967; à leur retour, Orton continua de travailler sur What the Butler Saw. Tout au long de sa carrière, Orton avait toujours mis en avant la contribution de Halliwell à son travail – sans forcément la reconnaître par écrit – et What the Butler Saw ne fit pas exception.

«J’ai fini de dactylographier What the Butler Saw. Hier, Kenneth a lu la pièce et s’est montré enthousiaste; il a fait plusieurs suggestions importantes que je suis en train de suivre.» – Journal d’Orton, 11 juillet 1967

À la fin du mois de juillet 1967, Orton était en discussion avec Oscar Lewenstein au sujet de la première mise en scène de What the Butler Saw – mais il ne devait jamais voir la pièce jouée.

Écrite en 1967, What the Butler Saw fut présentée pour la première fois en mars 1969, un an et demi après la mort d’Orton, au Queen’s Theatre de Londres.

La pièce est composée de deux actes – bien que l’action soit continue – et tourne autour du docteur Prentice, un psychiatre qui tente de séduire sa future secrétaire, la jeune et séduisante Geraldine Barclay. Elle s’ouvre sur un entretien d’embauche au cours duquel le docteur, sous prétexte d’un examen médical, pousse Geraldine à se déshabiller. La situation se complique brusquement lorsque Madame Prentice entre dans la pièce, forçant le docteur à cacher Geraldine derrière un rideau.

Mais Madame Prentice n’est pas en reste: elle-même est séduite et victime de chantage par Nicholas Beckett, un jeune homme sans scrupules. Elle lui promet donc le poste de secrétaire, ce qui provoque un enchaînement de quiproquos, avec notamment Nicholas, Geraldine et un policier se travestissant et se faisant passer pour des membres du sexe opposé.

La clinique du docteur Prentice est alors inspectée par le gouvernement, en la personne du docteur Rance, qui met au jour le chaos ambiant. Rance, ravi de tant de délires, déclare qu’il utilisera la situation pour nourrir son prochain livre:

« Les chapitres finaux de mon ouvrage commencent à se tisser : inceste, sodomie, femmes scandaleuses et sectes amoureuses étranges, dédiées à satisfaire des appétits dépravés. Tout le bric-à-brac à la mode. »

La pièce culmine dans une scène finale délirante, où un pénis – présenté comme “les parties manquantes de Sir Winston Churchill” – est brandi triomphalement.

Le titre de la pièce suggère le voyeurisme: il fait référence à un type de divertissement édouardien où l’on regardait des images érotiques à travers une petite lentille. De ce fait, What the Butler Saw scandalisa et indigna une partie du public par ses connotations sexuelles explicites, ses attaques contre l’autorité et la morale conventionnelle, et par l’invitation qu’elle lançait à observer la sexualité et l’identité sexuelle d’autrui depuis la position du voyeur. Cependant, la plupart des critiques la considèrent comme la pièce la plus aboutie d’Orton – aujourd’hui reconnue comme un classique contemporain.

« Vous savez comment sont les psychiatres : ils prennent tout ce que vous dites au sérieux. » – Joe Orton

C’est une défense du chaos, de la liberté du désir et du rire, achevée quelques semaines avant sa mort.

« Up against it » (1967): une histoire de révolution sexuelle et politique

Orton emmena Ramsey – et non son compagnon Halliwell – à la cérémonie des Evening Standard Awards. A son retour, trois lettres l’attendaient à son bureau; l’une d’elles lui annonçait que Loot avait remporté le prix de la meilleure pièce de l’année décerné par le magazine Plays and Players dans son sondage annuel des critiques. Orton était en pleine ascension. Les journaux se mirent à raconter qu’il avait vendu les droits cinématographiques de Loot pour la somme extravagante de 100.000£ (alors qu’en réalité, il s’agissait de 25.000£). Grâce à cette publicité et au prestige du prix, le box-office du spectacle monta en flèche: le public se sentait désormais «autorisé à aimer» la pièce.

La chance continua à sourire à Orton lorsqu’il fut contacté par les agents des Beatles, qui souhaitaient qu’il écrive le scénario de leur prochain film.

« En gros, les Beatles commencent à en avoir assez du style de mise en scène de Dick Lester. Ils veulent du dialogue, quelque chose qui parle… Ce n’est pas simple, car je ne pense pas que l’un d’eux sache vraiment jouer la comédie, au sens classique du terme. » – Journal d’Orton, 15 janvier 1967

Orton n’était pas convaincu que le film verrait le jour. Il décida donc de retravailler l’un de ses anciens romans non publiés, The Vision of Gombald Proval, pour en faire un scénario.

« J’ai commencé les deux premières pages du film que j’appelle Up Against It. Je ne vais pas m’embêter à écrire des personnages spécialement pour eux. Je vais simplement ressortir tous mes trucs – du Sloane et du Hal à la sauce Beatles. Après tout, si je me répète dans le film, peu importe: personne parmi les spectateurs n’aura vu Sloane ou Loot. » – Journal d’Orton, 16 janvier 1966

Grand fan des Beatles, Orton rencontra Paul McCartney pour discuter du projet, rencontre qu’il relate en détail dans son journal. Son producteur Oscar Lewenstein, apprécia le scénario et l’acheta deux jours plus tard pour 10.000£ et 10 % des bénéfices éventuels. Le film, toutefois, ne fut jamais tourné.

Le scénario de Up Against It fut finalisé en 1967 comme scénario de film destiné aux Beatles. Comme pour plusieurs de ses œuvres précédentes, Orton puisa dans ses anciens manuscrits pour y trouver des idées. Avec un certain goût du mauvais esprit, Orton glissa une imagerie phallique dans le titre même. Le scénario tournait autour de trois personnages: Low, l’activiste; Ramsay, le renégat; et McTurk, le nihiliste.

Leur parcours mêlait activisme douteux, travestissement, meurtre, prison et adultère: autant dire que le script fut rapidement rejeté.

« Aucune explication. Aucune critique du scénario. Et apparemment, Brian Epstein n’a pas jugé bon de commenter non plus. Qu’ils aillent se faire foutre. » – Joe Orton

Le scénario est jugé « trop scandaleux » et ne sera jamais tourné — mais John Lennon le conservera précieusement.

Le succès de Joe exacerbe la jalousie de Kenneth Halliwell, resté sans emploi, reclus, obsédé par la gloire de son compagnon.

Le drame d’Islington (août 1967)

« Je tiens un journal qui sera publié longtemps après ma mort. » – Lettre d’Orton à Peggy Ramsey

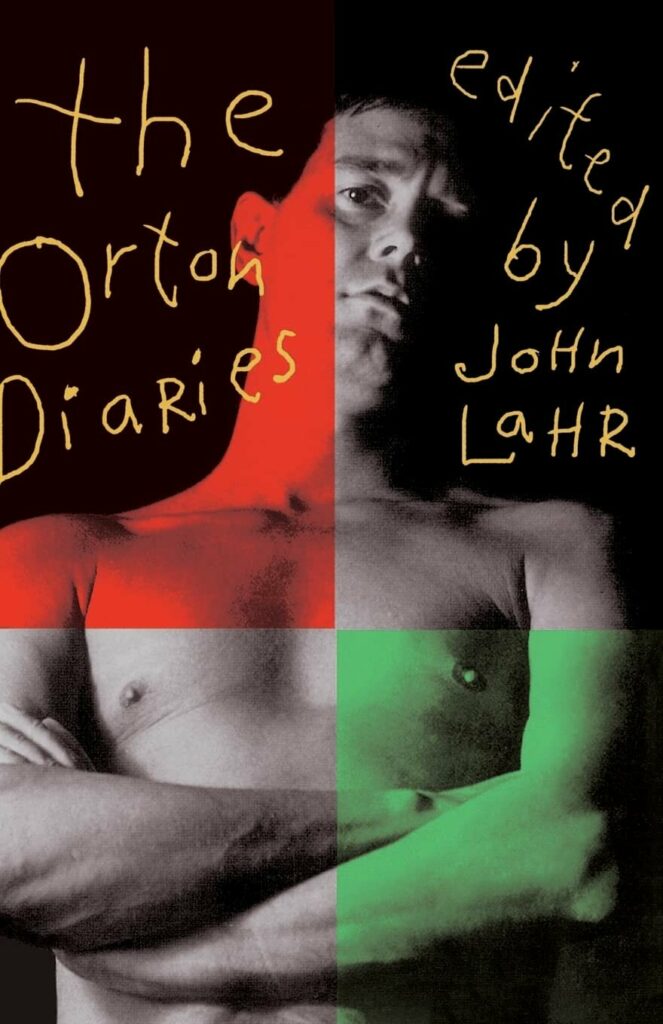

Le 20 décembre 1966, Joe Orton commença à tenir ce qu’il appelait son deuxième journal «mûr», à la suggestion de son agente Peggy Ramsey. Nous avons repris déjà plusieurs phrases de ce journal. Si Orton ne voulait pas tenir de journal, disait-elle, Halliwell devrait le faire, afin de lui offrir un exutoire créatif, lui qui se trouvait désormais relégué au second plan. Ces journaux couvrent la période de décembre 1966 à août 1967, une phase d’une grande fécondité dans la vie d’Orton. Il s’était imposé comme un auteur de premier plan, connaissait le succès, la richesse, était célébré par ses pairs, et l’avenir semblait lui sourire.

Les journaux sont un récit d’une franchise absolue, sans la moindre retenue. On y passe de trivialités quotidiennes – comme des conversations surprises dans les bus – à des passages très explicites, décrivant sans fard ses multiples aventures sexuelles. Mais il faut les lire avec prudence: Orton avait toujours prévu leur publication. S’ils constituent bien un témoignage de sa vie, ils sont aussi une œuvre littéraire, dont «Joe Orton» est le personnage principal.

Les dialogues fluides, l’esprit acéré et la verve brillante montrent une écriture plus travaillée que spontanée, mais révèlent Orton à son plus haut niveau, imprégné de cet humour macabre et insolent, typiquement «ortonesque». Ces pages dévoilent un homme d’une intelligence fulgurante, cultivé, drôle, et visiblement grisé par sa célébrité naissante et sa réputation scandaleuse d’auteur dramatique.

Elles témoignent aussi des tensions croissantes avec Halliwell, tout en reflétant l’attachement profond et la tendresse qu’Orton continuait à lui porter. Même après l’agression violente dont il fut victime de la part de Halliwell, à la fin de leurs vacances à Tanger, les entrées écrites à leur retour à Londres parlent surtout du rhume des foins d’Halliwell et de la «chaleur atroce» de l’été londonien. Rien, dans ces pages, ne laisse supposer qu’Orton pressentait ce qui allait arriver.

Le matin du 9 août, un chauffeur se présenta au 9 Noel Road pour emmener Joe Orton aux studios de Shepperton, où il devait discuter du tournage de Up Against It. N’obtenant aucune réponse, il jeta un œil par la fente de la porte et aperçut le corps nu de Kenneth Halliwell étendu sur le sol. Il contacta alors Peggy Ramsey, qui lui répondit simplement: «Appelez la police.»

En forçant la porte, les agents découvrirent une scène d’horreur. Orton était mort sur le lit, tué par neuf coups de marteau portés à la tête. Halliwell gisait mort sur le plancher, après avoir absorbé une overdose de 22 comprimés de Nembutal. Il avait retiré le haut ensanglanté de son pyjama, qu’il avait soigneusement plié et déposé sur le dossier d’une chaise. Sur le bureau, posé sur le journal d’Orton, se trouvait un mot de quatre lignes:

« Si vous lisez son journal, tout s’expliquera. » KH.

P.-S. : Surtout la dernière partie.

Dans un dernier rebondissement « ortonesque » d’un drame atroce, on découvrit que Halliwell était mort le premier. Bien qu’inconscient, Orton mit plusieurs heures à succomber. Le corps d’Halliwell était déjà raidi par la rigidité cadavérique, tandis que les draps d’Orton restaient encore tièdes.

Les funérailles d’Halliwell eurent lieu à Enfield; seules trois personnes de sa famille, qu’il n’avait pas vues depuis des années, y assistèrent, ainsi que Peggy Ramsey, qui avait tout organisé. Celles d’Orton se tinrent le lendemain, en présence de sa famille, des comédiens de Loot, de Ramsey et de plusieurs amis et collègues du monde du théâtre.

Lorsque le cercueil entra, on fit jouer la chanson préférée d’Orton, A Day in the Life des Beatles – dont les passages psychédéliques avaient été grossièrement supprimés. À la suggestion d’un parent de Halliwell, Peggy Ramsey décida de mélanger leurs cendres. C’est Leonie (sa soeur) qui s’en chargea, en commentant avec un sourire: «Je crois que je mets plus de Joe que de Kenneth.» Et Ramsey de lui répondre: «Ce n’est qu’un geste, ma chère, pas une recette.» Le frère d’Orton, Douglas, donna son accord, non sans ironie: «Tant que personne n’en entend parler à Leicester.»

Un héritage durable

En trois ans, Joe Orton aura transformé le théâtre britannique. Il a rendu à la comédie son pouvoir de subversion. Il a donné une voix ironique et flamboyante à la marginalité sexuelle. Il a montré que le rire pouvait être une arme politique. Son influence irrigue tout le théâtre anglais contemporain, de Alan Bennett à Martin McDonagh, en passant par les satires de Stephen Berkoff et les comédies acides de Mark Ravenhill.

« Prick Up Your Ears: The Biography of Joe Orton » (1978)

En 1978, John Lahr publie Prick Up Your Ears: The Biography of Joe Orton. Le livre se divise en trois grands volets: la genèse du couple Orton–Halliwell, l’ascension d’Orton pour terminer par la chute et la mort. Lahr ne se contente pas de raconter : il analyse. Son style combine la rigueur du biographe et la vivacité d’un critique dramatique. Il voit Orton non pas seulement comme un auteur « scandaleux », mais comme le symptôme d’une Angleterre en mutation: celle de la sexualité libérée, de la satire du pouvoir, et de la rébellion contre la bienséance.

Le livre s’attarde aussi sur le rôle d’Halliwell, souvent caricaturé en « amant meurtrier », mais que Lahr dépeint comme un esprit cultivé, complexe et profondément blessé. Leur relation, à la fois fusionnelle et destructrice, devient le cœur du récit: un huis clos d’amour, de dépendance et de rivalité créatrice.

Lors de sa parution, le livre fit grande impression: il fut salué comme l’une des meilleures biographies littéraires britanniques des années 1970 mais remit aussi Joe Orton sur le devant de la scène, alors qu’il était tombé dans un certain oubli. Et il inspira Alan Bennett et Stephen Frears pour le film de 1987.

« Prick Up Your Ears » (1987)

En 1987, le film Prick Up Your Ears de Stephen Frears, adapté de la biographie de John Lahr, ressuscite de manière encore plus large sa légende: celle d’un provocateur lucide, d’un écrivain queer avant la lettre, mort trop tôt mais devenu symbole de la liberté de ton. Stephen Frears, alors tout juste sorti du succès de My Beautiful Laundrette, y retrouve le climat britannique des années 1960: libertaire, transgressif, encore corseté.

Le film s’ouvre après la mort d’Orton et Halliwell. L’agent Peggy Ramsey (Vanessa Redgrave) reçoit le biographe John Lahr, venu consulter les journaux intimes d’Orton. À travers leur lecture, le récit se recompose en flashbacks. On se plonge ainsi dans la rencontre entre Joe Orton, jeune homme modeste et insolent, et Kenneth Halliwell, intellectuel plus âgé, on suit leur vie commune à Islington, entre complicité artistique et rivalité, on revit la naissance du succès d’Orton, avec Entertaining Mr Sloane et Loot mais aussi la lente dérive d’Halliwell, miné par la jalousie et le sentiment d’inutilité, jusqu’à l’assassinat d’Orton en 1967. Voici quelques images du film:

Le film alterne ainsi le présent du biographe et le passé des amants, brouillant la frontière entre reconstitution et mémoire. Dans ce sublime film – que j’ai vu dès ma rentrée à Bruxelles – Frears et Bennett refusent la biographie académique pour créer un portrait à double fond: le génie provocateur d’Orton y apparaît inséparable de son partenaire, figure pathétique et lucide. Le ton oscille entre comédie noire et tragédie intime, fidèle à l’esprit « ortonesque »: esprit vif, érotisme, violence symbolique.

La critique salua la reconstitution du Londres des sixties, la justesse du jeu, et la sobriété du traitement d’un sujet potentiellement sensationnaliste. Le film fut nommé aux BAFTA (meilleur film, meilleur scénario, meilleur acteur pour Molina) et reçut le prix du jury à Cannes (catégorie Prix d’art et d’essai).

Merci au Young Vic de cette découverte. J’ai un peu l’impression de découvrir un Jean Genet anglais, même si Genet prenait un malin plaisir a écrire depuis l’enfer plutôt que depuis des salons anglais comme Orton. Et je ne peux m’empêcher de comparer Joe Orton à Pier Paolo Pasolini: non plus seulement du côté du scandale, mais du regard lucide et cruel porté sur la société. Les deux hommes, en effet, partagent une même rébellion intellectuelle et un même amour du sacrilège et auront une fin tragique… Pour Orton comme pour Pasolini, l’art doit offenser pour révéler. Ni l’un ni l’autre ne croient à l’innocence du spectateur: ils le mettent face à sa complicité.

Notre époque sage et bienpensante a tellement besoin de gens comme eux…