Kern – Les années ’20

1.D) Les années ’20 – Du « Princess theatre » à « Show Boat » (suite – 2/3)

1.D.4) « Sally » (décembre 1920)

de « Sally » (1920)

Sally () est un musical avec une musique Jerome Kern, créée en 1920, qui reste l’une de ses œuvres les plus emblématiques de l’époque du théâtre musical américain pré-Show Boat. C’est un spectacle qui reflète parfaitement la transition entre l’opérette et la comédie musicale moderne, avec un mélange de mélodies entraînantes, de romance légère et de comédie.

Il s’est associé avec Guy Bolton pour le livret et Clifford Grey pour les paroles des chansons.

Au milieu de la partition de Jerome Kern, une séquence, le Land of Butterflies Ballet, a été composée par Victor Herbert. C’est un vestige d’une tradition encore très ancrée de collaboration ponctuelle entre compositeurs dans les productions spectaculaires de l’époque.

Le musical a été produit par Florenz Ziegfeld au New Amsterdam Theatre. Le spectacle a été créé le 21 décembre 1920 et s’est joué jusqu’au 22 avril 1922 lors de 570 représentations. Ce fut l’un des musicals « Cendrillon » parmi les plus populaires de l’époque et a été la plus longue série de la saison 1920-1921 et le troisième « Book-musical » de la décennie. La version scénique a été suivie d’une adaptation cinématographique muette en 1925, puis d’un film sonore en 1929 avec Marilyn Miller reprenant son rôle.

Comme beaucoup de musicals du début du XXème siècle, Sally () repose sur un schéma classique de «rags to riches» (l’ascension sociale d’une héroïne talentueuse). L’histoire suit Sally Green (Marilyn Miller), une orpheline qui travaille comme serveuse et rêve de devenir danseuse. Après avoir été renvoyée d’un restaurant, elle trouve une opportunité inattendue grâce à Blair Farquar (Irving Fisher), un aristocrate qui l’aide à intégrer un spectacle en la faisant passer pour une danseuse russe. Sur scène, Sally triomphe et devient une star des Ziegfeld Follies, mais elle craint que son imposture ne soit découverte. Pendant ce temps, Blair, tombé amoureux d’elle, hésite à lui révéler son propre secret: il est de haute lignée. Finalement, la vérité éclate, mais Sally est acceptée pour son talent, et Blair lui avoue son amour. Elle réalise ainsi son rêve de gloire tout en trouvant le bonheur. On est bien dans un conte de fée américain, sorte de Cendrillon moderne.

L’un des numéros les plus célèbres de Sally () est Look for the Silver Lining (en Look for the Silver Lining, elle a servi de titre à la biographie cinématographique de Marilyn Miller par Warner Brothers). Elle deviendra un standard du Great American Songbook. Ce morceau est particulièrement emblématique car il véhicule l’optimisme caractéristique de l’ère du jazz naissante. Il faut aussi mentionner: Wild Rose, Whip-Poor-Will et The Lorelei.

Les critiques ont été ébloui par Marilyn Miller, et sa performance dans Sally () lui a garanti une place au panthéon de Broadway. Elle avait participé à un certain nombre de revues, et était en tête d’affiche des éditions 1918 et 1919 des Ziegfeld Follies (dans la première, elle a présenté When I Hear a Syncopated Tune de Louis A. Hirsch, et pour la deuxième, A Syncopated Cocktail de Irving Berlin). Sally () était seulement son second « book musical ».

Il faut enfin signaler que, comme producteur, Ziegfeld s’était surpassé et que le musical Sally () était encore plus somptueux que les Ziegfeld Follies. Woollcott a dit que la production offrait « une splendeur de rideaux, de décors et de costumes comme peu de théâtres dans le monde osent rêver, » et quand on pense à Sally (), malheureusement, c’est à Ziegfeld lui-même que l’on pense. En fait, la mémoire collective a souvent associé Sally () à la somptuosité de Ziegfeld plus qu’à la musique de Kern. Pourtant, c’est bien Kern qui donne au spectacle sa cohérence émotionnelle et son identité musicale, prouvant qu’il peut exister artistiquement même dans un écrin dominé par le spectacle visuel.

Pourquoi Sally () est-elle une œuvre importante? Bien sûr, parce que ce musical fut un tremplin pour Marilyn Miller qui devint l’un des visages les plus emblématiques du théâtre musical des années ’20. Mais surtout parce qu’il montre le style de Kern en pleine évolution: on y sent déjà la patte de Kern, qui s’éloigne de la tradition européenne de l’opérette pour développer un son américain plus fluide et intégré à l’intrigue. Contrairement aux œuvres du Princess Theatre, Sally () n’est pas encore un musical pleinement intégré : l’intrigue reste simple, parfois prétexte, et certaines chansons existent avant tout pour mettre en valeur la vedette. Mais Kern y démontre qu’il peut adapter ses principes à un spectacle de grande envergure sans perdre son élégance musicale.

Sally () est donc une œuvre charnière : encore ancrée dans le conte de fées et le vedettariat, mais déjà tournée vers un musical plus fluide, plus américain et plus expressif. En conciliant spectacle grand public et exigence musicale, Kern y acquiert l’expérience nécessaire pour franchir l’étape suivante. Sans Sally (), le saut esthétique et narratif de Show Boat () serait difficilement concevable.

Voici une version actuelle de l’œuvre:

«Sally» (2016 Light Opera of New York Orchestra)

1.D.5) « Good Morning Dearie » (novembre 1921)

1.D.5) « Good Morning Dearie » (novembre 1921)

de « Good Morning Dearie » (1921)

Good Morning, Dearie () est une comédie musicale de Jerome Kern, créée en 1921 sur un livret de Anne Caldwell. L’œuvre appartient aujourd’hui aux titres les moins connus de Kern, mais son succès à l’époque fut loin d’être négligeable. Créé le 1ᵉʳ septembre 1921 au Knickerbocker Theatre, le spectacle tint l’affiche jusqu’au 26 août 1922, totalisant 347 représentations — ce qui en fit le troisième plus long succès de la saison 1921–1922. La production était assurée par Charles Dillingham.

Le musical connut en outre une longue tournée nationale après Broadway, preuve de son attrait auprès du public de l’époque, même s’il est aujourd’hui largement tombé dans l’ombre de titres plus ambitieux.

Sur le plan dramaturgique, Good Morning, Dearie s’inscrit clairement dans la tradition des musicals “Cendrillon”, à l’instar de Irene (1919) ou de Sally (1920). L’intrigue, volontairement simple, repose sur des situations éprouvées et des archétypes familiers. Certains critiques de l’époque notèrent d’ailleurs que le titre lui-même semblait dépourvu de signification particulière — sinon celle d’être le nom d’une chanson accrocheuse.

L’histoire met en scène le jeune millionnaire Billy Van Cortlandt (Oscar Shaw), amoureux de Rose-Marie, dont le passé trouble avec l’escroc Chesty Costello (Harland Dixon) menace de faire dérailler leur idylle. À peine sorti de prison, Chesty revient en ville pour reprendre ses activités criminelles, compliquant évidemment la situation. Le conflit se résout lors d’une bagarre au Hell’s Bells Dance Hall : Billy l’emporte et obtient la promesse de Chesty de laisser Rose-Marie tranquille — promesse tenue, bien entendu… parce que nous sommes dans un musical.

Musicalement, Kern livre une partition élégante et efficace, parfaitement adaptée à ce type de comédie sentimentale. Rien ici ne cherche à bouleverser les codes du genre : les chansons servent avant tout à soutenir l’action et à mettre en valeur les interprètes, sans la volonté d’intégration dramatique radicale que Kern poursuivra plus tard. En ce sens, Good Morning, Dearie illustre une phase de maîtrise commerciale dans la carrière du compositeur : Kern sait écrire des musicals populaires, bien construits et rentables, mais il n’a pas encore franchi le pas vers une ambition dramatique nouvelle.

À ce titre, Good Morning, Dearie joue un rôle révélateur dans la trajectoire de Kern. Il montre ce qu’il peut accomplir dans le cadre traditionnel du musical de divertissement… et, par contraste, met en lumière ce qui rendra ses œuvres ultérieures — et notamment Show Boat — si profondément novatrices.

1.D.6) « The Cabaret Girl » (septembre 1922 – London)

de « Good Morning Dearie » (1921)

The Cabaret Girl () est un musical en deux actes de Jerome Kern, avec un livret de George Grossmith Jr. et P.G. Wodehouse, créé en 1922 à Londres. Faisons une petite digression…

Pourquoi un musical de Jerome Kern à Londres?

Jerome Kern n’a jamais été un compositeur exclusivement tourné vers Broadway. Dès le début de sa carrière, il entretient des liens étroits avec la scène britannique. En 1905, il travaille à Londres comme adaptateur et compositeur, contribuant à plusieurs productions du West End. Il collabore notamment à The Beauty of Bath () (1906), pour lequel il compose une chanson avec P. G. Wodehouse — première rencontre décisive entre les deux hommes.

Une quinzaine d’années plus tard, Kern et Wodehouse formeront, avec Guy Bolton, le trio à l’origine des Princess Theatre Musicals. Au début des années 1920, Wodehouse est devenu une figure majeure de la littérature humoristique britannique, dont l’esprit vif et la maîtrise du dialogue s’accordent parfaitement au théâtre londonien. Dans ce contexte, il est parfaitement logique qu’il se tourne vers Kern pour écrire la musique d’un musical spécifiquement conçu pour le public du West End.

et Geoffrey Gwyther (Jim Paradene)

dans « The Cabaret Girl » (1922)

Intrigue et satire sociale… The Cabaret Girl raconte l’histoire de Jim Paradene, un jeune homme issu de l’aristocratie britannique, qui tombe amoureux de Marilynn, une chanteuse de cabaret aussi talentueuse que pétillante — mais jugée socialement inacceptable par la famille de Jim. Soucieux de prouver qu’il peut vivre sans l’aide de son héritage, Jim décide de produire un spectacle de revue dans lequel Marilynn pourra révéler son talent.

Ses projets se heurtent toutefois à l’hostilité de son entourage : parents rigides, oncle grincheux, fiancée imposée par convenance sociale, investisseurs douteux. À l’acte II, l’intrigue se complexifie à plaisir, multipliant les situations burlesques et les quiproquos. Tandis que Jim lutte pour maintenir son spectacle à flot, Marilynn doit démontrer qu’elle n’est pas une simple cabaret girl, mais une femme digne de respect et d’amour. Le dénouement, fidèle aux conventions du genre, voit le spectacle triompher, l’ordre social se fissurer, et le couple s’imposer dans un final joyeux et exubérant.

Le livret de Wodehouse — assisté par George Grossmith Jr. — regorge de dialogues spirituels, d’observations ironiques et de situations comiques. Le musical fonctionne ainsi comme une satire légère mais mordante de l’aristocratie britannique, moquant son snobisme, son obsession des apparences et son incapacité à reconnaître le talent lorsqu’il surgit hors de son milieu.

Musicalement, The Cabaret Girl se situe à la croisée de deux traditions. D’un côté, on y retrouve l’élégance mélodique et la fluidité narrative que Kern a développées au Princess Theatre. De l’autre, l’œuvre reste ancrée dans les conventions du musical londonien, avec une structure plus lâche et une importance accrue accordée à l’esprit, au comique de situation et à la performance des interprètes.

À ce titre, The Cabaret Girl n’est pas une œuvre de rupture dans la carrière de Kern, mais un retour transatlantique révélateur. Elle montre que Kern est capable d’adapter son langage musical à des contextes culturels différents, tout en conservant son sens de la mélodie et de la narration. En regardant vers Londres, Kern affine paradoxalement ce qui fera la singularité de son œuvre américaine à venir : une attention accrue aux personnages, à la cohérence dramatique et à l’émotion sous-jacente.

Ainsi, The Cabaret Girl apparaît comme une œuvre-pivot discrète, moins marquante que Sally ou Show Boat, mais essentielle pour comprendre la dimension internationale de Kern et la richesse de ses influences. Elle rappelle que le musical moderne, avant de devenir un art pleinement américain, s’est aussi nourri d’un dialogue constant entre Broadway et le West End.

1.D.7) « The Bunch and Judy » (novembre 1922)

« The bunch and Judy » (1922)

The Bunch and Judy () est une comédie musicale américaine en deux actes composée par Jerome Kern, avec un livret et des paroles de Anne Caldwell. Produite à Broadway en 1922, l’œuvre est aujourd’hui largement éclipsée par les titres majeurs de Kern, mais elle joue un rôle révélateur dans l’évolution de sa carrière.

The Bunch and Judy () a ouvert à Broadway au Plymouth Theatre le 28 novembre 1922 et a tenu l’affiche 63 représentations seulement. Si ce chiffre reste honorable pour l’époque, il constitue une déception pour un compositeur qui vient de signer plusieurs succès notables. Produit par Charles Dillingham, The Bunch and Judy () peut être considéré comme un semi-échec, voire un rare faux pas dans la trajectoire de Kern durant les années 1920.

L’intrigue repose sur un schéma désormais familier. , jeune femme vive et indépendante, est une star d’un musical à succès. À la fin de sa dernière représentation de Love Will Find a Way, elle abandonne brusquement la scène pour épouser un noble écossais. Le mariage se révèle désastreux : et l’entourage aristocratique de son mari sont incapables de s’entendre. Elle quitte l’Écosse pour Londres, où elle retrouve Gerald Lane, son ancien partenaire de scène, et comprend rapidement qu’il a toujours été son véritable amour.

Malgré une musique élégante et irréprochable, aucune chanson de The Bunch and Judy () ne s’impose durablement dans le répertoire, contrairement à celles de Sally () ou, plus tard, de Show Boat (). La critique accueille le spectacle avec bienveillance, saluant le professionnalisme de Kern, mais sans y percevoir de véritable avancée artistique. L’un des problèmes majeurs du musical tient précisément à ce manque de nouveauté : ni l’intrigue, ni la structure, ni le traitement dramatique n’apportent d’élément réellement distinctif dans un paysage théâtral en pleine mutation.

À ce titre, The Bunch and Judy () apparaît comme une œuvre de transition négative, révélant les limites d’un certain modèle de comédie musicale sentimentale. Kern y démontre qu’il maîtrise parfaitement les codes du genre, mais aussi que cette maîtrise ne suffit plus. L’échec relatif du spectacle souligne, par contraste, la nécessité pour le compositeur de chercher ailleurs — vers des livrets plus ambitieux, des thèmes plus sérieux et une intégration dramatique plus profonde — ce qui conduira, quelques années plus tard, à Show Boat ().

1.D.8) « Stepping Stones » (novembre 1923)

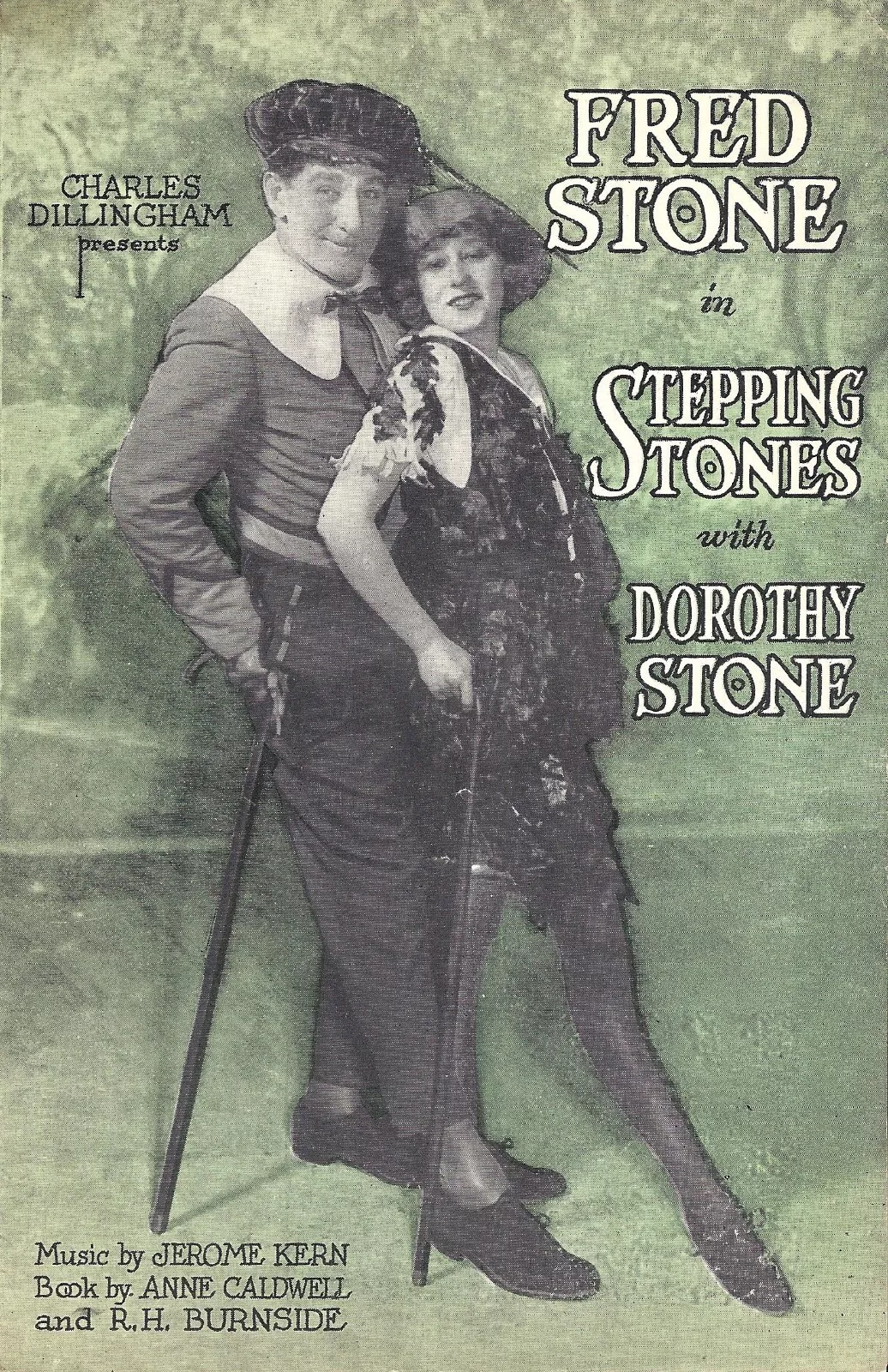

« Stepping Stones » (1923)

Le musical suivant de Jerome Kern, Stepping Stones (), est une une nouvelle fois produit par Charles Dillingham, sur un livret d’Anne Caldwell. Le spectacle est créé à Broadway au Globe Theatre (aujourd’hui le Lunt-Fontanne Theatre) le 6 novembre 1923 et tient l’affiche jusqu’au 4 octobre 1924, totalisant 281 représentations — un succès solide pour l’époque, bien que rarement mentionné aujourd’hui.

Le principal atout du spectacle est sa vedette : Fred Stone, immense star populaire, déjà célèbre pour ses performances physiques et burlesques, notamment dans The Wizard of Oz. Stepping Stones () est clairement conçu comme un véhicule à star, mettant en valeur ses talents d’acrobate, de danseur et de clown. Dès son entrée, Stone frappe les esprits — allant jusqu’à effectuer une descente en parachute sur scène.

L’intrigue, volontairement ténue, s’apparente à une relecture musicale et burlesque du conte du Petit Chaperon rouge. Dorothy Stone, alors âgée de dix-sept ans, incarne l’héroïne menacée par le méchant Otto DeWolfe (Oscar Ragland). Elle est sauvée par Peter Plug (Fred Stone), un garçon de courses et plombier fantasque venu de la Pampa — personnage typiquement conçu pour justifier cascades, gags visuels et numéros dansés.

La critique de l’époque s’enthousiasme d’abord pour Dorothy Stone, saluée pour sa fraîcheur et sa présence scénique, ainsi que pour les prouesses physiques de Fred Stone. Les chroniqueurs soulignent également le raffinement de la production de Dillingham, qualifiée de somptueuse et élégante. En revanche, l’intrigue elle-même suscite peu de commentaires, tant elle est manifestement secondaire face au spectacle physique.

Musicalement, Kern signe une partition efficace et agréable, sans chercher à repousser les limites du genre. La chanson In Love with Love survivra au spectacle et sera reprise indépendamment, mais dans l’ensemble, Stepping Stones () reste ancré dans une tradition de divertissement vaudevillesque, typique des Années folles, où la musique sert avant tout la performance scénique.

Le spectacle ferme finalement à la suite d’une grève des acteurs, avant de partir en tournée nationale — rappel utile du climat social instable qui continue d’affecter Broadway au début des années 1920.

Dans la trajectoire de Jerome Kern, Stepping Stones () apparaît comme une œuvre de consolidation, démontrant qu’il maîtrise toujours parfaitement le musical spectaculaire centré sur une vedette. Mais, par contraste avec ses œuvres les plus novatrices, il met aussi en évidence les limites artistiques de ce modèle. Après Stepping Stones (), il devient de plus en plus clair que l’avenir de Kern ne se trouve plus dans ce type de comédie physique, mais dans une ambition narrative et émotionnelle plus profonde.

1.D.9) « Sitting Pretty » (avril 1924)

Le musical suivant de Jerome Kern, Sitting Pretty (), a des paroles et un livret de P.G. Wodehouse et Guy Bolton. Créé à Broadway le 8 avril 1924, le spectacle ne totalise que 95 représentations, ce qui en fait un succès modeste — et surtout l’unique réunion du trio mythique des Princess Theatre Musicals après la fin de leur collaboration initiale.

L’œuvre s’inscrit pleinement dans la tradition des comédies musicales légères, sophistiquées et ironiques qui avaient fait le charme des années Princess. L’intrigue repose sur une mécanique de quiproquos familiaux et d’arnaques sentimentales. Le riche M. Pennington (George E. Mack), obsédé par la continuité de sa lignée, adopte Horace (Frye) et May (Gertrude Bryan) dans l’espoir de les voir se marier. Il ignore qu’Horace est le complice de son oncle Joe (Frank McIntyre), tous deux décidés à exploiter sa crédulité. Pendant ce temps, les jeunes gens tombent amoureux ailleurs que là où on les attend, multipliant malentendus et révélations finales.

La partition de Kern se distingue, comme toujours, par son élégance mélodique et sa fluidité, tandis que le livret de Bolton et Wodehouse déploie un humour fondé sur l’esprit, l’ironie et la caractérisation. La chanson Bongo on the Congo se détache comme le principal souvenir durable du spectacle, rencontrant un vif succès à l’époque.

Cependant, malgré la qualité indéniable de ses auteurs, Sitting Pretty () apparaît déjà comme une œuvre hors du temps en 1924. Le public de Broadway, désormais immergé dans le rythme du jazz et attiré par des productions plus vastes et plus spectaculaires, ne retrouve plus dans ce musical l’élan novateur des années Princess. Cette réunion tardive du trio agit ainsi comme un chant du cygne élégant, rappelant l’influence durable de Kern, Bolton et Wodehouse, mais confirmant aussi que leur modèle appartient désormais à une autre époque.

1.D.10) « Dear Sir » (septembre 1924)

Dear Sir () est l’une des œuvres les plus éphémères — et aujourd’hui les plus obscures — de Jerome Kern. Créé en septembre 1924, le spectacle ne totalise que quinze représentations, ce qui en fait la série la plus courte de la saison 1924–1925 et l’un des plus sévères flops de la carrière du compositeur.

Sur le papier, Dear Sir () respecte pourtant scrupuleusement les codes du musical mondain de l’époque. L’intrigue s’articule autour d’un héros riche — Laddie Munn (Oscar Shaw) — vivant dans une résidence huppée de Long Island, cadre privilégié des comédies musicales élégantes des années 1910. Célibataire bon vivant, Laddie est tourné en dérision par la mondaine new-yorkaise Dorothy Fair (Genevieve Tobin), qui condamne son mode de vie jugé frivole. Lors d’une vente aux enchères caritative, Dorothy accepte de se proposer elle-même comme « lot » : le gagnant bénéficiera de ses services de femme de chambre pendant une semaine. Laddie remporte l’enchère, et — sans grand suspense — la domestique provisoire est appelée à devenir l’épouse définitive.

La presse se montre pourtant bienveillante. Le New York Times salue la partition de Kern, qualifiée de « belle » et « de première classe », estimant qu’une grande partie de la musique est « presque certainement destinée à devenir populaire ». Le critique loue également les paroles du nouveau venu Howard Dietz, jugées « exceptionnellement intelligentes », ainsi que la qualité de la production, décrite comme « grandiose », avec des décors « magnifiques », des costumes « beaux » et une chorégraphie efficace signée David Bennett.

Et pourtant, malgré ces éloges, le public ne répond pas. 15 représentations — à peine 2 semaines — suffisent à sceller le sort du spectacle. L’échec de Dear Sir () ne tient ni à la musique, ni à l’interprétation, ni à la mise en scène, mais à une inadéquation profonde avec l’air du temps. En 1924, le public de Broadway, désormais immergé dans le rythme du jazz et attiré par des spectacles plus dynamiques, plus dansés et plus audacieux, se détourne définitivement du musical mondain hérité de la décennie précédente.

À ce titre, Dear Sir () constitue un signal d’alarme clair dans la trajectoire de Jerome Kern. Il marque la fin brutale de la viabilité commerciale d’un certain type de comédie musicale élégante, raffinée et conversationnelle. Même portée par une musique de qualité et une production luxueuse, cette formule ne suffit plus. L’échec retentissant du spectacle confirme que Kern ne peut plus se contenter de perfectionner un modèle ancien : il lui faut désormais changer d’échelle, de ton et d’ambition.