← Retour au voyage : Londres octobre ’25

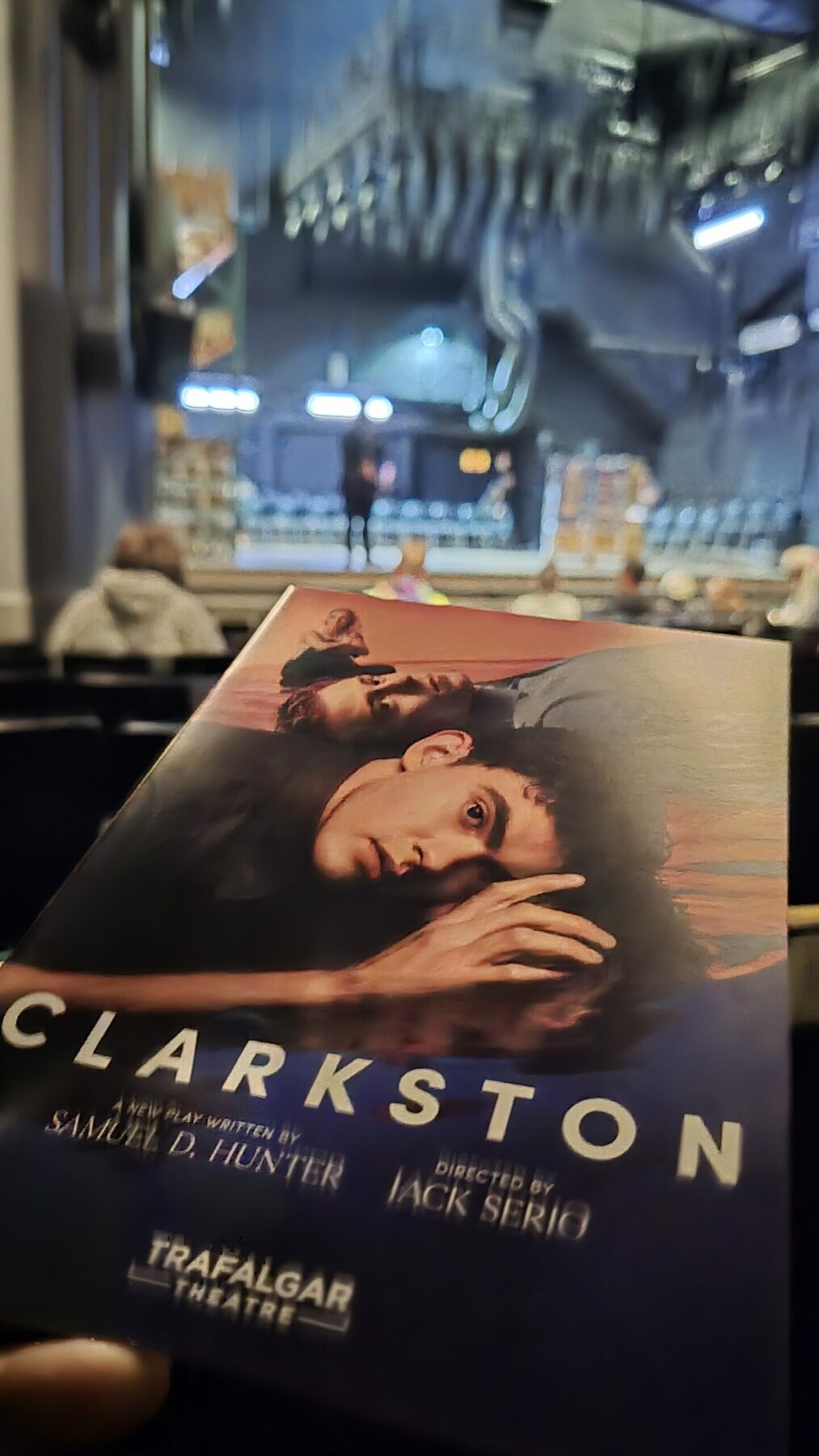

🎭 « Clarkston » (Trafalgar Theatre)

Commençons par un peu de théâtre… Et la pièce Clarkston de Samuel D. Hunter sans doute l’un des dramaturges américains contemporains les plus reconnus. Je n’ai jamais vu aucune de ses pièces – elle n’ont jamais été jouées à Londres et encore moins chez nous – mais j’ai vu son magnifique film The Whale, sur ce professeur d’anglais obèse, vivant reclus, qu, tente de renouer avec sa fille adolescente, dont il s’est séparé. Et puis j’adore le théâtre américain. Enfin, surtout celui qui arrive à nous mettre sur le plateau des êtres humains vrais et complexe, très loin de l’artificialit intellectuelle que l’on voit trop souvent à mon goût. Après un peu de marche – et une manifestation anti-Bexit devant le parlement européen – j’arrive au Trafalgar Theatre.

J’arrive un peu tôt au théâtre (ma chambre n’est pas prête à l’hôtel) donc je suis parti tôt pour le West End et je passe par le théâtre pour acheter le programme. Afin d’avoir quelque chose à lire au Starbuck. Heureusement que j’ai fait cela parce que cela va me faire découvrir le contexte historique auquel fait référence la pièce. Voici ce que m’apprend le programme. En 1803, le président américain Thomas Jefferson achète la Louisiane à la France – un territoire immense, encore largement inexploré par les Américains. Jefferson confie alors à un jeune officier, Meriwether Lewis la mission d’en faire l’exploration officielle jusqu’à l’océan, jusqu’au Pacifique, pour reconnaître les terres, cartographier, et nouer des relations avec les tribus autochtones. Lewis choisit William Clark comme co-chef de l’expédition. L’équipe, connue sous le nom de Corps of Discovery, quitte Saint-Louis en mai 1804 et remonte le Missouri, puis traverse les Rocheuses, atteignant l’océan Pacifique en novembre 1805. Ils rentrent en septembre 1806 après plus de deux ans et près de 13.000 kilomètres parcourus. Pendant ce périple, Clark joue un rôle crucial: il cartographie le territoire avec une précision remarquable (ses cartes furent utilisées pendant des décennies), il commande les troupes — c’est lui qui gère la discipline, la logistique et la navigation, il rédige des journaux de bord détaillés, précieux témoignages ethnographiques et il entretient des relations pacifiques avec de nombreuses tribus amérindiennes, souvent grâce à la présence de Sacagawea, un interprète. L’expédition Lewis & Clark devient le mythe fondateur de la conquête de l’Ouest: la promesse d’un continent ouvert, la figure du pionnier explorateur. Clark y incarne la rigueur et la ténacité; Lewis, la curiosité et la mélancolie. C’est le duo « raison et rêve » du mythe américain. C’est fou ce qu’un programme de théâtre bien fait peut vous apporter…

Alors, quel lien avec notre pièce? Clark … Clarkston… Allez, encore une petite info du programme. Dans l’Etat de Washington – qui est au Nord-Ouest des Etats-Unis et donc en haut à gauche de la carte ci-dessus – il existe une ville du nom de Clarkston. Son nom est évidemment un hommage à William Clark et son expédition légendaire. Il a campé à l’endroit actuel de la ville dans les dernières semaines de son expédition avant d’atteindre l’Atlantique. Dans cette ville, aujourd’hui, il y a un grand magasin Cotco sorte de Colruyt américain.

Passons au spectacle… Il se déroule pou sa quasi-totalité à Clarkston, dans un entrepôt Costco, c’est-à-dire un immense magasin de gros américain, un de ces magasins où les employés travaillent de nuit à empiler, scanner, trier, balayer – sans musique, sous des néons blafards. Voici la scénographie du Trafalgar Theatre:

En fait, virtuellement pas de scéno: murs nus du plateau, public sur scène et simplement un rayonnage d’entrepôts rappelant qu’on est chez Costco. Et un escalier frontal amputant le 4ème mur de son côté protecteur ou distancier.

Le premier personnage est Jake (joué par le sublime Joe Locke – qui brillait déjà dans la série Heartstopper – à gauche sur la photo ci-dessus). Jake a 21 ans et est originaire du Connecticut (de l’autre ôté des Etats-Unis, sur la ôte est). Il est le petit-fils (fictif) de l’explorateur William Clark. Ce lien symbolique le hante: il rêve de retrouver l’âme originelle de la conquête entreprise par son aieul. Mais derrière cette quête se cache un secret: il est atteint de la maladie de Huntington, une maladie génétique rare et incurable du système nerveux central. Elle provoque, au fil des années, la dégénérescence progressive des cellules du cerveau, en particulier dans les zones qui contrôlent le mouvement, les émotions et les capacités intellectuelles. Jake sait que sa vie sera courte et qu’il perdra progressivement ses facultés motrices. Son départ vers Clarkston est une fuite existentielle: une dernière tentative de sens, de rencontre, d’aventure.

Le second personnage est Chris (joué par le tout jeune et débutant à la scène Ruaridh Mollica). A 25 ans, il est employé local du Costco. Il vit toujours chez sa mère, Trish (jouée par Sophie Melville), une femme marquée par la dépression et la dépendance à la drogue. Il a abandonné l’université, rêve de devenir écrivain, mais se sent coincé: « Je suis né ici, je mourrai ici. » Il cache son homosexualité, ou du moins son trouble affectif, dans une société où la vulnérabilité masculine est mal vue.

Et puis donc, il y a Trish, la mère de Chris. Elle est excessive, épuisée, aimante et étouffante. Elle incarne à elle seule le poids de la famille, de la culpabilité, des attaches qui empêchent de partir, seule chance de s’épanouir.

Au début du spectacle, Jake est le nouveau venu à l’entrepôt. Chris est chargé de le former. Leur première conversation est hésitante: « Chris – T’as déjà bossé dans un Costco ? / Jake – Non, mais j’en ai beaucoup fréquenté. » Ils viennent de deux mondes socialement opposés. Jake n’a matériellement jamais manqué de rien. Le ton est banal, presque comique. Mais Samuel D. Hunter sait distiller le trouble: les deux se jaugent, se cherchent. Au fil des pauses dans l’entrepôt et des soirées partagées, une amitié fragile se noue. Jake parle de son « pèlerinage »: il veut comprendre ce que son ancêtre a trouvé dans l’Ouest. Chris rit de ce rêve romantique. Pour lui, Clarkston, c’est juste « le trou de cul du monde ».

Petit à petit, ils s’ouvrent l’un à l’autre. Jake avoue qu’il est malade, atteint d’une malade incurable. Chris confie qu’il veut écrire, mais n’a rien à dire. Ils s’observent comme deux miroirs: l’un se sait condamné, l’autre se sent inutile.

C’est à ce stade que l’arrivée de Trish, la mère de Chris, va profondément bouleverser l’équilibre. Elle reproche à son fils de se lier à un inconnu, d’avoir des « idées étranges » (homosexuelles?), et sent que Jake trouble son fils. Chris, pris entre loyauté et désir d’émancipation, s’emporte contre sa mère, puis se calme et se replie.

Pendant ce temps, Jake sombre dans des pensées de plus en plus sombres. Il évoque le suicide, pour anticiper la fin inévitable. Mais ce qui est génial, c’est qu’à aucun moment la pièce ne vire au pathos: Hunter installe des silences, des maladresses, des possibilités pour le spectateur de rire.

Un soir, Chris lit à Jake un extrait de ce qu’il a commencé à écrire: un texte sur un garçon perdu dans un magasin géant. Jake l’écoute, sourit, lui dit : « C’est déjà beaucoup. » C’est vrai que ces quelques phrases ont un espoir pour ce garçon qui ne sait quoi écrire tout en êvant d’âtre écrivain. Un moment d’intimité suspendue, pudique, presque amoureuse.

Jake finit par annoncer qu’il va partir. Il veut voir l’Océan Pacifique. Chris veut le retenir, lui offrir une raison de rester — ou au moins d’espérer. Mais Jake, conscient que sa maladie progressera, refuse la dépendance: « Je voulais juste voir ce que c’est, Clarkston. Maintenant, je sais. »

La dernière scène est d’une simplicité bouleversante: Jake et Chris au bord de la rivière Snake, face à l’eau, à l’horizon — Hunter écrit même (j’ai acheté le texte bien sûr) qu’ils sont « sur une falaise surplombant la rivière, là où le monde s’ouvre enfin ». C’est une ouverture symbolique, la première et la seule de la pièce.

Tout au long de la pièce, on étouffe entre les palettes du Costco: bruits mécaniques, néons, confinement. Et soudain, pour la première fois, Hunter nous fait sortir – vraiment sortir. Cette bascule spatiale est d’une puissance dramaturgique rare – on prend une claque. Tout ce qui était fermé devient ouvert, tout ce qui était étouffé devient respirant. Mais attention, sans miracle ni solution. C’est une ouverture mélancolique, pas un happy end. Hunter laisse la scène ouverte, sans dénouement rassurant: ce n’est donc pas une tragédie, c’est une humanité suspendue.

Ce lieu n’est pas choisi au hasard par Hunter. La Snake River, qui coule au pied de Clarkston, est précisément celle que Lewis et Clark ont descendue en 1805 lors de leur expédition vers le Pacifique. C’est donc la dernière étape du voyage historique pour atteindre la frontière ultime qu’est l’océan. Pour Jake et Chris, c’est une résonance directe: ils se tiennent là où le rêve américain a abouti tout en s’arrêtant. Car ne l’oublions jamais, ce muthe fondateur de la « Fontier » qui reculait, reculait s’est arrêté en arrivant au Pacifique. Ce n’est pas pour rien que Kennedy a parlé de la ête de la Lune comme de la « New Frontier »…

Hunter transforme ce paysage réel – et historique – en métaphore du passage: passage entre la vie et la mort pour Jake, passage entre la stagnation et le mouvement pour Chris. Et conscientisation pour nous du passage entre le mythe ancien et le monde moderne. C’est le contraire de la conquête: autrefois, Lewis et Clark regardaient l’horizon pour le conquérir; ici, Jake et Chris le regardent pour y trouver du sens – ou au moins de la paix.

En ce sens cette pièce parle tellement de notre monde actuel post-Covid.

En ce sens, la scène se clôt sur un échange calme et désarmant: ils parlent de continuer, ou de rester. Il n’y a pas de promesse, pas d’avenir écrit. Seulement une tendresse suspendue. Jake dit: « Maybe this is it. Maybe this is enough. » C’est l’inverse du grand rêve américain: accepter la fin comme une forme d’apaisement.

Dans un monde saturé de produits, d’images et de promesses, Clarkston nous tend un miroir: celui d’une génération qui ne sait plus très bien quoi espérer. Le décor – l’entrepôt Costco – est celui de notre quotidien mondialisé, où tout est disponible sauf le sens. Hunter y place deux jeunes hommes en quête de lien, écrasés par la fatigue, la peur de l’avenir, la fragilité du corps et des rêves. Jake, atteint d’une maladie incurable, symbolise la lucidité tragique de notre temps: nous savons que le monde se délite, mais nous continuons à empiler les cartons. Chris, lui, incarne la résistance ordinaire: celle de ceux qui, sans grands mots, cherchent encore à aimer, à écrire, à exister dans un paysage d’indifférence.

À travers leur rencontre, Hunter parle de l’Amérique d’aujourd’hui, bien sûr, mais surtout de nous tous: d’une humanité qui, privée de grands horizons, cherche encore de la beauté dans la banalité. Clarkston dit la fin des conquêtes et le besoin de douceur. Il oppose la grandeur déchue du rêve américain à la modestie d’un geste humain: faire un sourire à quelqu’un dans la rue, écouter, ne pas fuir. C’est une pièce du silence et du réel, où la tendresse devient un acte de résistance. Bien loin de tous ces discours incendiaires que nous entendons à longueur de journée. Là où la société prône la vitesse et la performance, Hunter nous rappelle que parfois, simplement être là, ensemble, face au vide, c’est déjà une victoire.

Il y a une très belle interview croisée dans le programme qui montre à quel point Hunter est l’un des grands poètes de la simplicité, des « petites choses » qui révèlent l’essentiel. Cela me rappelle un peu Meursault sur la plage au moment du meurtre dans L’Etranger – cela faisait longtemps que je n’avais pas parlé de Camus…

En fait, Hunter écrit comme on écoute quelqu’un parler. Ses répliques paraissent ordinaires, presque banales. Elles sont emplies de silences, d’hésitations, de gestes minuscules. Mais derrière cette apparente platitude se cache une attention infinie au vrai, au moment où une phrase maladroite en dit plus qu’un grand monologue.

Hunter n’a pas besoin de scènes spectaculaires: un café renversé, une pause cigarette, une main qui tremble suffisent à bouleverser. Son théâtre repose sur la conviction que la vérité du monde est contenue dans les détails – ceux qu’on ne remarque plus. C’est, comme le souligne le metteur en scène, ce que les Américains appellent souvent « the dignity of the ordinary »: la dignité du quotidien.

Chez Hunter, les personnages ne sont pas des héros. Chris est magasinier dans un grand magasin. Sa mère est épuisée. Ils ne font pas de discours, ils essaient juste de tenir debout. Et c’est là que réside la force de son écriture: il déplace la grandeur vers l’intime. C’est en tout cas ce qui me touche profondément moi…

Dans cet entrepôt, il met la lumière sur cette beauté fragile, souvent mêlée de honte, de foi et de tendresse. Comme on le voit dans la relation naissance entre Jake et Chris, cette simplicité n’est jamais naïve: elle dit que la vraie complexité du monde n’est pas dans les idéologies, mais dans la façon de se regarder, de pardonner, d’accepter les failles de l’autre.

Et puis, il faut dire que cette pièce a aussi été mon retour au Trafalgar, depuis qu’il est passé de Trafalgar Studios à Trafalgar Theatre. Une rénovation sépare ces deux images:

Cela ne se voit être pas tout de suite, mais la salle rouge, en dehors des 5 premiers rangs, c’est le balcon de la salle verte. Devant ce balcon, ils avaient construits cinq rangs débouchant sur une scène surélevée par rapport à la scène actuelle. C’est encore plus évident sur cette photo que les cinq premiers rangs étaient comme accrochés à une échelle.

Et le parterre alors, celui sous le balcon de la salle actuelle? Et bien c’était une seconde salle. Une petite salle. Le Studio 2 délégué à la « jeune création »…

Et bien c’est justement à cet endroit que j’étais placé pour voir Clarkston.

La rénovation (durant le COVID) est évidemment magnifique. Elle a coûté plusieurs dizaine de millions d’euros. Mais j’ai vu tellement de beaux spectacles surtout dans le minuscule Studio 2, que je suis un peu nostalgique. Parmi ces souvenirs, il y a le sublime Coming Clean.